Geschlecht, Herkunft, Sexualität – es gibt leider viel zu viele Merkmale, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden und die sich auf ihre Karrierechancen auswirken können. Soziale Herkunft ist ein Faktor, der häufig übersehen wird, wenn wir über Chancengleichheit sprechen. Natalya Nepomnyashcha setzt sich dafür ein, dass Menschen aus armen Verhältnissen bessere Chancen in der Berufswelt haben. Sie selbst ist soziale Aufsteigerin und hat das Netzwerk Chancen gegründet, um anderen Menschen aus ähnlichen Verhältnissen zu helfen. Dieses Jahr ist sie Teil der „Top 100 Women for Diversity in 2023“-Kampagne der Beyond Gender Agenda. Im Interview haben wir mit ihr über ihren eigenen sozialen Aufstieg gesprochen, aber auch darüber, wofür sie sich heute mit dem Netzwerk Chancen einsetzt.

desired: Du selbst bist soziale Aufsteigerin und hast ohne dein Abitur zu machen studiert. Wie hat das funktioniert?

Natalya Nepomnyashcha: Ich bin mit 11 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und kam hier auf die Realschule. Die Lehrer*innen glaubten damals, ich sei für das Gymnasium nicht gut genug. Auf der Realschule hatte ich dann immer sehr gute Noten und habe als Schulbeste meinen Abschluss gemacht. Danach habe ich zwei schulische Ausbildungen abgeschlossen. Erst als Fremdsprachenkorrespondentin und dann als Übersetzerin und Dolmetscherin. Die zweite Ausbildung wurde in Großbritannien als Bachelor-Äquivalent anerkannt und so konnte ich dort meinen Master in internationaler Politik machen. Damit ist der Master direkt mein erster Studienabschluss, was natürlich irgendwie lustig ist.

Du hast es also auf Umwegen geschafft. Wie kam es, dass du in Deutschland nicht aufs Gymnasium gehen konntest?

Ich war zunächst 1,5 Jahre in einer Übergangsklasse, in der Kinder aus unterschiedlichen Ländern waren, die Deutsch lernen mussten. Das Problem war hier, dass die Kinder, die zu Hause dieselbe Sprache gesprochen haben, sich meist in Grüppchen zusammengefunden haben und so habe ich zunächst noch sehr viel russisch gesprochen, was natürlich hinderlich war. Im Endeffekt war das jedoch nicht das größte Problem. Denn eines Morgens wurde uns mitgeteilt, dass wir jetzt getestet würden und daraufhin wurde entschieden, auf welche Schule wir gehen. Der Test wurde, soweit ich mich erinnern kann, beim Schulamt durchgeführt in Mathe, Deutsch und Englisch. Das Problem war jedoch, dass darin Stoff drankam, den wir in der Übergangsklasse noch gar nicht durchgenommen hatten. So war eigentlich von Anfang an klar, dass ich nicht gut abschneiden würde. Ich denke, es wäre grundsätzlich für viele Kinder besser, wenn wir in Deutschland nicht dieses mehrgliedrige Schulsystem hätten. Dafür setzen wir uns bei Netzwerk Chancen ein.

Es wäre also besser, wenn Kinder nicht schon so früh auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium eingeteilt werden?

Aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch basierend auf Studien, kann ich sagen, dass dieses System nicht gut funktioniert. Dadurch werden Barrieren aufgebaut. Kinder werden oft aufgrund ihrer sozialen Herkunft einer Schulform zugeteilt. In Ländern wie Finnland oder Estland, in denen es diese Mehrgliedrigkeit nicht gibt oder die Schüler*innen deutlich länger zusammenlernen, schneiden die Schulen meist bei Bildungsrankings viel besser ab. Wir setzen uns deshalb für gute Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung ein. Das ist wichtig zu erwähnen, denn viele denken, man wolle einfach alle unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder dem Lernstand in einen Topf werfen und das klingt sehr negativ. Dabei geht es darum, Barrieren abzubauen. Dafür braucht es mehr pädagogisches Personal an den Schulen, das sich genauer mit Schülerinnen und Schülern auseinandersetzt. Wenn ich direkt auf eine Schule eingeteilt werde, auf der ich gar nicht bis zum Abitur bleiben kann, dann baut das viele Barrieren auf und erschwert mir den Weg dorthin. Wenn ich hingegen die ganze Zeit auf einer Schule bleiben kann, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort bis zum höchsten Abschluss bleibe.

An welchen Stellen hast du besonders gemerkt, dass die Dinge für dich deutlich leichter gewesen wären, wenn du aus einer wohlhabenden Akademiker-Familie kommen würdest?

Das fing schon in der Schule an. Ich hatte einige Freund*innen, die eigentlich viel schlechter in Englisch und Mathe waren als ich, aber trotzdem aufs Gymnasium gingen. Die kamen dann meist aus Ärzte- oder Anwaltsfamilien, in denen sehr darauf geachtet wurde, dass die Kinder einen entsprechenden Abschluss machen. Besonders schwer war für mich allerdings der Berufseinstieg. Nach meinem Master wollte ich gerne in der Politik arbeiten und bin nach Berlin gekommen. Ich habe schnell gemerkt, wie schwer es ist, dort einen Job zu finden. Die meisten hatten schon unzählige Praktika gemacht und waren gut vernetzt. Die hatten schon lange, lange vorher angefangen, ihre Karrieren zu planen, während ich noch dabei war, mir die Möglichkeit, überhaupt zu studieren zu erarbeiten. Mir war das vorher gar nicht bewusst. Ich denke, wäre ich aus einer besser situierten Familie gekommen, hätte ich vielleicht auch schon vorher entsprechende Praktika gemacht und ein eigenes Netzwerk gehabt. Das musste ich mir nun nach dem Abschluss durch verschiedene Ehrenämter und viel Klinkenputzen erarbeiten.

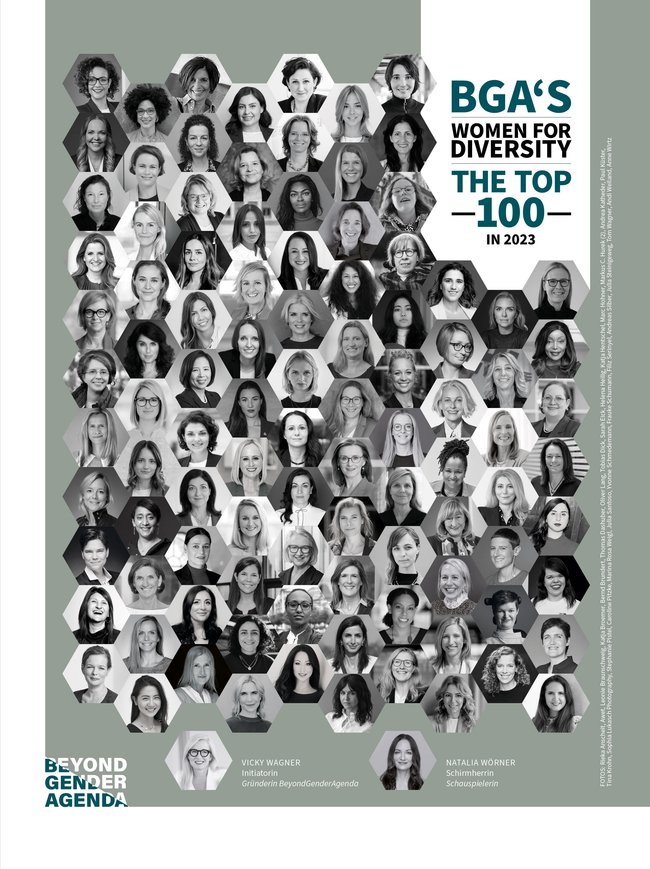

Natalya Nepomnyashcha ist übrigens Teil der „Top 100 Women for Diversity in 2023“. Die Kampagne des Diversitätsnetzwerks BeyondGenderAgenda zeichnet unter der Schirmherrschaft von Natalia Wörner Frauen aus, die sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit stark machen. Das Kampagnenmotiv zeigt 100 Frauen, die nicht nur selbst sehr erfolgreich sind, sondern auch weiteren Frauen den Weg ebnen und sie auf diesem unterstützen.

Gerade bei Praktika gibt es immer noch das Problem, dass sie gar nicht oder nur sehr schlecht bezahlt werden und sich das nicht jeder leisten kann.

Absolut, deshalb setzen wir uns mit Netzwerk Chancen auch dafür ein, dass Vollzeit-Praktika mindestens vierstellig bezahlt werden, denn sonst geschieht hier eine soziale Auslese. Theoretisch sollen Praktikant*innen auch jetzt schon mit dem Mindestlohn bezahlt werden, aber da gibt es eben viele Schlupflöcher, etwa, wenn Praktika unter drei Monaten dauern oder als Teil des Studiums vorgesehen sind. Das führt dazu, dass Menschen, deren Eltern sie nicht finanziell unterstützen, sich das kaum leisten können. In Deutschland wird darüber leider viel zu wenig gesprochen. Hier gilt offiziell das Leistungsprinzip und das suggeriert oft, dass du selbst schuld bist, wenn du arm bist und dass du dich nur nicht genug angestrengt hast. Dabei wird Armut vererbt. Es gibt Studien, die nahelegen, dass es in Deutschland bis zu sechs Generationen dauert, bis ein Kind aus einer armen Familie das Durchschnittseinkommen erreicht. Zum Vergleich: In Dänemark sind es nur zwei Generationen.

Du hast Netzwerk Chancen und eure Projekte schon öfter angesprochen. Was war deine Motivation, so ein Netzwerk zu gründen?

Ganz klar meine eigene Geschichte. Es hat lange gedauert, bis ich meinen ersten Vollzeitjob hatte. Als meine Karriere dann ins Rollen kam, habe ich wiederum junge Menschen getroffen, die dieselben Probleme hatten wie ich damals.

Du planst selbst gerade deinen Berufseinstieg? Im Video haben wir Tipps für deine Bewerbung:

Netzwerk Chancen bietet ein ideelles Förderprogramm. Was genau bedeutet das?

Wir haben aktuell über 1.800 Mitglieder. Das sind junge Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren. Wir haben eine so breite Altersspanne gewählt, weil soziale Aufsteiger*innen oft später noch ihre Karriere wechseln möchten und auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg Unterstützung brauchen. Wir wollten erwachsene Menschen fördern, weil es hier bisher nur sehr wenige Angebote gibt. Dabei brauchen viele gerade dann Unterstützung, denn dass man ein Studium abgeschlossen hat, bedeutet nicht automatisch, dass man auch direkt einen Job findet. Unsere Mitglieder sind im Durchschnitt 28 Jahre alt. Mit unserem Förderprogramm können wir kein Geld anbieten, aber wir bieten sehr viele wertvolle Programmkomponenten wie Coachings zur Karriereplanung oder Workshops zu allen möglichen Themen von Excel bis hin zu Personal Branding auf LinkedIn. Außerdem haben wir Unternehmenspartner, durch die wir Jobangebote anbieten können.

Der Altersaspekt ist auf jeden Fall spannend. Denn gerade, wenn man wie du schon eine Ausbildung gemacht hat und direkt Geld verdienen könnte, ist es natürlich eine große Entscheidung, doch noch mal zu studieren.

Absolut, gerade wenn man schon Kinder hat, ist das für viele ein sehr großer Schritt. Aber selbst wenn man schon einen Job hat und weiter Karriere machen möchte, spielt die soziale Herkunft noch eine Rolle. Denn wir bevorzugen oft Menschen, die uns ähnlich sind und die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sprich: Die Manager in den oberen Etagen fördern oft auch Menschen, die ihnen ähnlich sind und das sind dann häufig weiße deutsche Männer ohne Migrationshintergrund und aus privilegierten Familien. Es gibt zum Beispiel eine aktuelle Untersuchung von Michael Hartmann, die sich die CEOs der 100 größten deutschen Unternehmen angeschaut hat. Über 80 Prozent davon stammen aus privilegierten Familien, also aus der oberen Mittelschicht oder aus der Oberschicht. Das ist ein Aspekt, den man so gar nicht sehen kann und über den deshalb auch selten gesprochen wird.

Ihr habt euch deshalb auch dafür eingesetzt, dass soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. Was genau bedeutet das und warum ist es wichtig?

Es gibt die Charta der Vielfalt, die sieben Diversity-Dimensionen definiert. Soziale Herkunft ist erst seit 2021 eine davon. Wir haben uns dafür eingesetzt, weil die soziale Herkunft für viele Menschen einen Unterschied macht und sie auch eine Diskriminierungskomponente hat. Wer von unten kommt, hat schlechtere Chancen, Karriere zu machen. Die Charta der Vielfalt bietet eine Orientierungshilfe für Unternehmen, die sich diverser aufstellen möchten. Und unserer Auffassung nach ist es sehr wichtig, dass Unternehmen sich auch die soziale Herkunft anschauen, wenn sie daran arbeiten. Auch für die Unternehmen hat das Vorteile, denn Studien zeigen, dass diverse Teams besser performen, weil sie eben besser verschiedene Blickwinkel beleuchten können. Wichtig ist aber natürlich, dass Unternehmen auch wirklich versuchen, sich auf allen Ebenen divers aufzustellen und nicht nur auf den unteren. Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen sich damit brüstet, dass 50 Prozent der Mitarbeitenden Frauen sind oder eben aus einer unteren sozialen Schicht kommen, wenn diese 50 Prozent aber nur auf den untersten Ebenen arbeiten und im Management doch wieder nur Männer aus privilegierten Familien zu finden sind.

Bildquelle: Daniel Hardge